前科と前歴。言葉は似ていますが、意味することは違います。ドラマやアニメ、小説などで耳にしたことのあるかたも多い、ふたつの言葉。具体的にどういった点が異なるのでしょう。さっそく考えていきたいと思います。

目次

前科と前歴の違いを知るための大前提!~逮捕から裁判までの流れ~

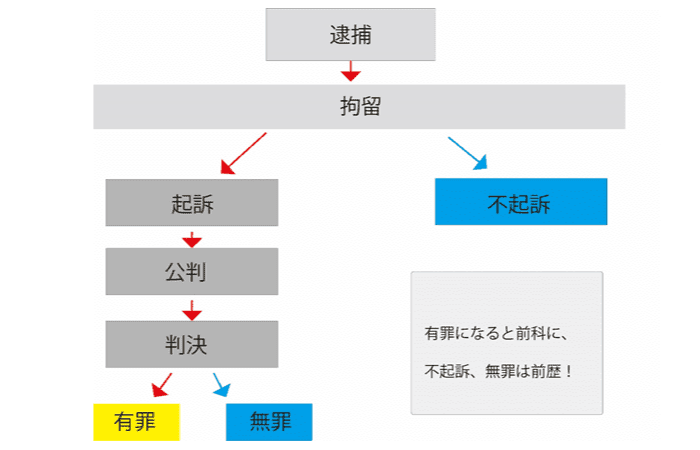

前科と前歴の違いをおおまかにいうと、逮捕後、起訴をへて有罪判決を受けたかどうかです。一般的なイメージとして、「逮捕されたひと」=「犯罪者」と考えがちですが、実際は、逮捕された時点では、「被疑者」なので、「罪を犯した疑いがある人」にとどまります。

少し難しいので、以下に逮捕から有罪確定までの流れを記載しましたのでご確認ください。

逮捕から有罪判決を受けるまでの大まかな流れ

上図のように、有罪判決を受けて、初めて犯罪者になります。なお、公判とは刑事訴訟における裁判のことです。したがって、有罪判決を受けなければ、前科がつくことはありません。

日本の刑事訴訟では、検察から起訴されると、99.8パーセントの確率で、有罪判決を受けることになります。したがって、前科をつけたくない場合には、起訴されないよう、早い段階で行動を起こすことが大切です。

前科は重大犯罪だけじゃない?~前科がついた場合に発生するデメリットとは~

前科というと、重大な犯罪、「殺人」や「強盗」、「窃盗」などを起こし、懲役刑を受けた場合につくものと考えたくなりますが、実は違います。

罰金や科料などの罰金刑でも、前科はつきます。具体的に言うと、「無銭飲食」や「軽犯罪法違反」といった比較的軽い罪でも、前科がつく可能性があるのです。

前科がつくと、一体どのようなデメリットが発生するのでしょうか。

前科がついたときのデメリット

前科がつくと発生するデメリットは、おもに以下のようなものです。

- ・就職活動が不利になる可能性がある

- ・会社を解雇されるケースがある

- ・出国・入国制限がかかる可能性がある

- ・将来、刑事訴訟に巻き込まれた場合不利になることがある

- ・一部就業できない職業がある

就職活動が不利になる可能性がある

就職活動をおこなう際、履歴書を書くとき、前科があることを伝えなければいけないことがあります。賞罰欄があったときや、会社側から前科歴を尋ねられたら、答えなければいけません。聞かれなかったので、前科があることを言わなかったのであれば、問題ありませんが、尋ねられたのに嘘をついて隠したときには、経歴詐称になる可能性があります。

会社を解雇されるケースがある

多くの会社は、会社規則で「犯罪行為をおこなった場合は、懲戒解雇する」と定めています。前科がつくということは、有罪判決を受けたとイコールなので、ケースによっては、会社をクビになってしまうこともあります。

将来、刑事訴訟に巻き込まれた場合不利になることがある

刑事裁判には、「推定無罪」の原則があります。したがって、本来、将来別の刑事裁判に巻き込まれたとしても、前科の如何は、その刑事裁判において影響はないはずです。

しかし、裁判官も人間ですので、時と場合によっては、前科によって心象を悪くし、裁判が不利になってしまうことがあります。

出国・入国制限がかかる可能性がある

おこなった犯罪にもよりますが、前科があるとパスポートを取得できないことがあります。パスポートは海外にいくにおいて、マストアイテムです。パスポートが取得できなければ、当然海外に行くことも出来ません。

一部就業できない職業がある

犯した罪にもよりますが、前科があると職業制限がかかることもあります。おもな職種は以下のとおりです

国家公務員・地方公務員・保育士・公認会計士・司法書士・行政書士・警備員・教員・不動産鑑定士・自衛隊員・旅客自動車運送業などなど…

以上、前科がついた場合のデメリットでした。将来の選択肢を狭めないためにも、逮捕された場合には、前科がつかないよう行動することが大切です。

▼刑事事件・刑事裁判の相談はこちらから

刑事事件・刑事裁判相談サポート

前歴がついたら、なにかデメリットがあるの?

前述にあるとおり、前歴は逮捕された場合につきます。逮捕されると、48時間以内に警察から検察へと身柄が引き渡されます。そして、その後検察の取り調べによって、以下のような対応を取られます。

- ・起訴…被疑者が犯罪をおこなったことが、証拠上明白であるとき

- ・不起訴…嫌疑不十分・嫌疑なし

不起訴の場合は前歴となり、「前歴がつく」=「その人が犯罪に関わった」わけではなく、犯罪に関わっていなかったケースも含まれてきます。前歴があるからといってその人が「犯罪者」になるとは限りません。

前歴がつくデメリットとは?

上述したとおり、前歴は犯罪にかかわっていなかったり、誤認逮捕であったときにもつくことがあります。したがって、前科がついたときのような、デメリットはあまりありません。しかし、以下のようなデメリットがあるのも事実です。

- ・検察庁の前歴簿に記録が残る

- ・警察などの捜査機関に捜査の記録が残る

- ・インターネット上に過去に報道された記事が残り、誤解を招くことがある

前歴簿や捜査機関の記録が、一般に公開されることはありません。しかし、インターネット上の過去の報道の記録は、なかなか消えず、誤認がうまれる可能性があります。

対処法としては、古い情報を載せている運営元やプロバイダーに削除依頼をかけることですが、拡散されているといたちごっこ状態で、なかなかうまく行かないことの方が多いです。

犯罪等に関する、「忘れられる権利」も今後、課題になることでしょう。

まとめ

今回は、前歴と前科の違い、またデメリットについて確認していきました。前歴は、場合によって意図せずとも、ついてしまうものなので避けようがありません。しかし、犯罪に関わっていない場合、誤認等で前科がつくことは、なんとしても避けたいところです。前科がつくかどうかは、初動の早さによって大きく異なります。

したがって、逮捕されたときには、すぐにでも弁護士へ依頼をするほうが良いでしょう。